どうも、りょうさかさんです。

文部科学省が2020年11月13日に「各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する解説動画」をアップしました。

(参考)各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料:文部科学省

これはGIGAスクール構想によるタブレット・PC端末導入における先生向けの指導例です。

わたしも仕事柄、全教科をザッと見ました。

おそらく既にICTを使いこなしている先生には当たり前の内容です。

一方で、これから使う先生にとっては参考になる内容だと思いましたよ。

全教科を見ることで授業中のICT活用に一定のパターンがあることに気付いたので、まとめておこうと思います。

- 7点の「ICTの効果的な活用パターン」

- 1.記録するため

- 2.基礎的な知識技能を習得するため

- 3.抽象概念を理解するため

- 4.距離を無効化するため

- 5.交流するため

- 6.発表するため

- 7.学習を蓄積するため

- 7点の「ICTの効果的な活用パターン」のまとめ

7点の「ICTの効果的な活用パターン」

文科省の授業中の「ICT活用パターン」を目的別に以下の7点に分類してみました。

- 記録するため

- 基礎的な知識技能を習得するため

- 抽象概念を理解するため

- 距離を無効化するため

- 交流するため

- 発表するため

- 学習を蓄積するため

では、一つ一つの要素について見ていきましょう。

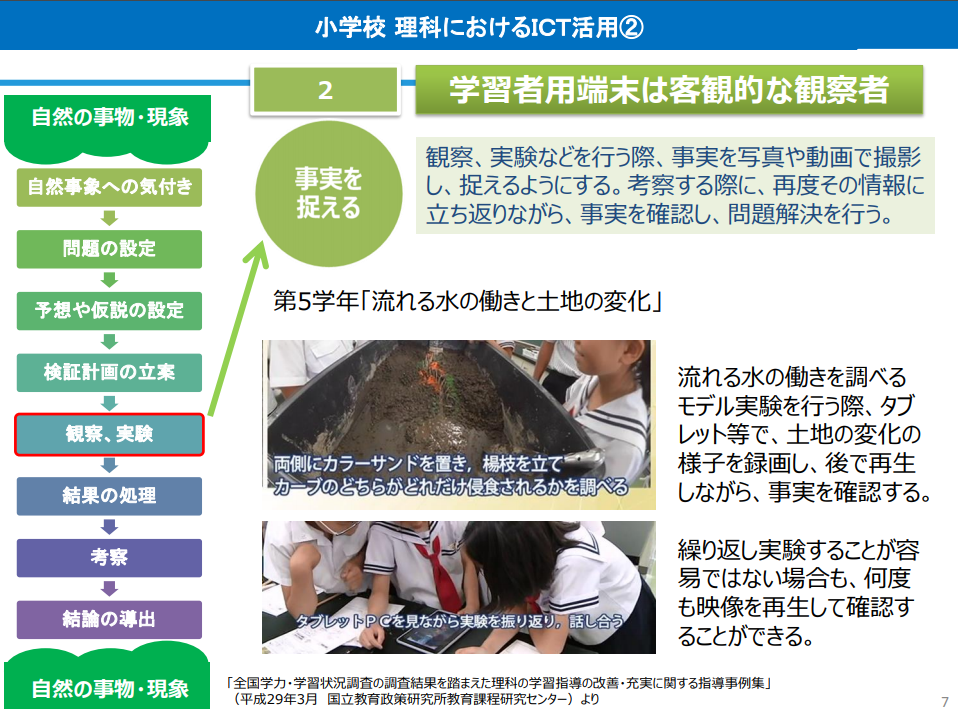

1.記録するため

1点目は、タブレット端末を「記録するため」に使うパターンです。

カメラ機能を用いて「運動を記録する(体育)」「対象物を撮影する(理科)」「自分の発音を録音する(英語)」「市内の見学活動で撮影する(社会)」などがイメージしやすいと思います。

後で見直して客観視するのに活用したり、写真や動画を拡大してじっくり観察することができます。

理科だとこのように書かれています。

観察、実験などを行う際、事実を写真や動画で撮影し、捉えるようにする。考察する際に、再度その情報に立ち返りながら、事実を確認し、問題解決を行う。

(引用)理科の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

また「あるテーマ」に沿って児童・生徒各々が写真や動画を撮影(記録)し、その中から共通の課題を見い出したり、問題解決に活用することもできます。

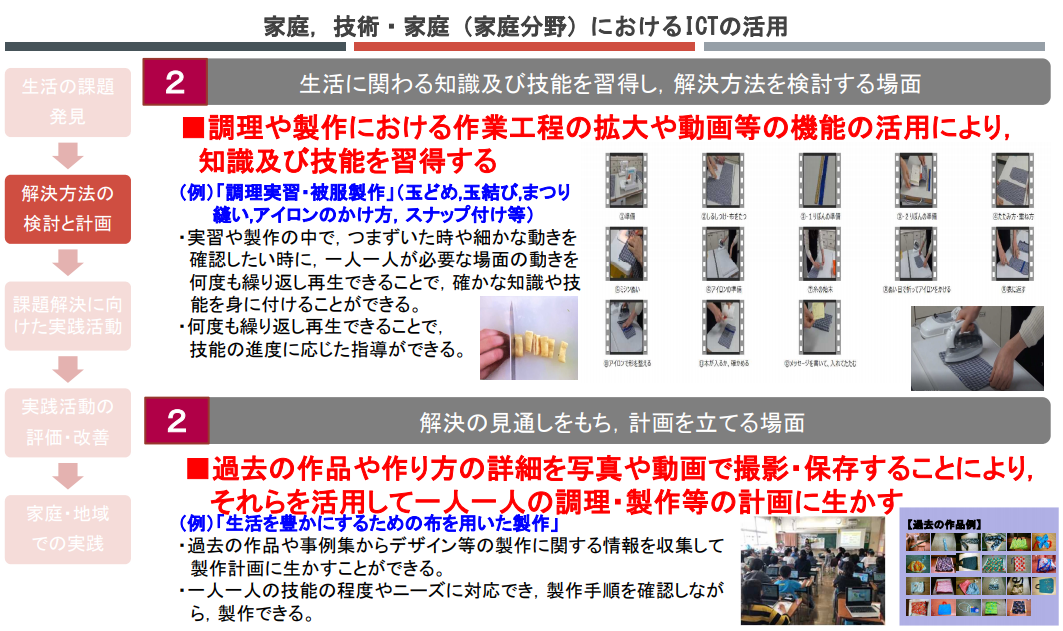

2.基礎的な知識技能を習得するため

2点目は「基礎的な知識技能を習得するため」に使うパターンです。

既存の動画などを用いて「調理技術、裁縫技術を確認する(家庭科)」「実験方法を確認する(理科)」などがイメージしやすいと思います。

家庭科ではこのように書かれています。

・実習や製作の中で,つまずいた時や細かな動きを確認したい時に,一人一人が必要な場面の動きを何度も繰り返し再生できることで,確かな知識や技能を身に付けることができる。

(引用)家庭,技術・家庭(家庭分野)の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

一人一人つまづく場面は、違いますよね。

そんな時に自分がわからない場面だけを何度も再生して、確認することができるメリットがあります。

また「撮影した動画により,自己の実習等の様子(言動)を可視化し,自己理解や自己評価・改善に生かす」といった文言もありました。

これは全ての技能系教科に活用できそうですね。

他には算数では「正多角形をプログラミング」を使って描く場面がありますが、こちらも分類的にはここに該当すると思います。

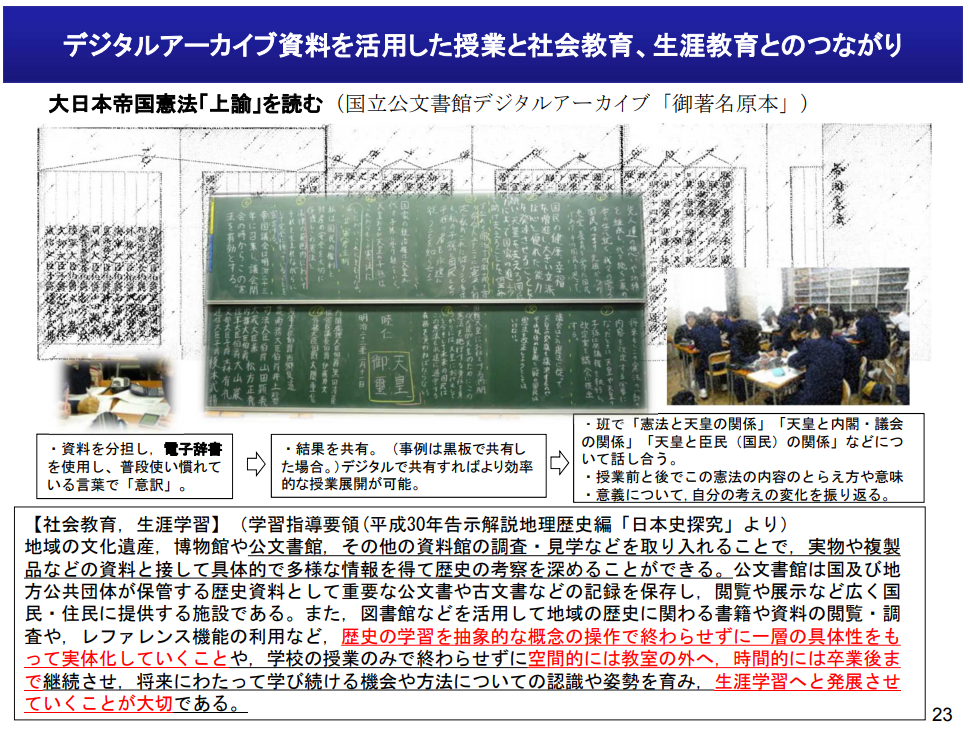

3.抽象概念を理解するため

3点目は「抽象概念を理解するため」に使うパターンです。

動画やシミュレーションや用いることで「グラフ・図形を操作して理解しやすくなる(数学)」「授業と社会教育をつなげる(社会)」などの活用例があります。

社会科では以下の学習指導要領の文言を引用して、歴史と子どもたちの今を繫げるためのツールとしてタブレット端末の利用を紹介しています。

歴史の学習を抽象的な概念の操作で終わらせずに一層の具体性をもって実体化していくことや,学校の授業のみで終わらせずに空間的には教室の外へ,時間的には卒業後まで継続させ,将来にわたって学び続ける機会や方法についての認識や姿勢を育み,生涯学習へと発展させていくことが大切である。

(引用)社会科,地理歴史科,公民科の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

また理科の「地震」「天気」「宇宙」といった分野での使用もこちらに該当すると思います。

4.距離を無効化するため

4点目は「距離を無効化するため」に使うパターンです。

遠隔地、海外とコミュニケーションとしての利用や災害など非常時の対応に使うパターンがイメージしやすいのではないでしょうか。

英語科ではこのような事例を上げています。

小小連携・小中連携の遠隔共同学習

小規模校同士をオンラインでつなぐ

海外の小学校、ALTの海外の友達とつながる

海外からの留学生に日本の小学校の様子や自分のことをオンラインで紹介

(引用)外国語の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

また既存の映像コンテンツ、WEBサイトを用いれば、遠隔地の状況を知ることもできますよね。

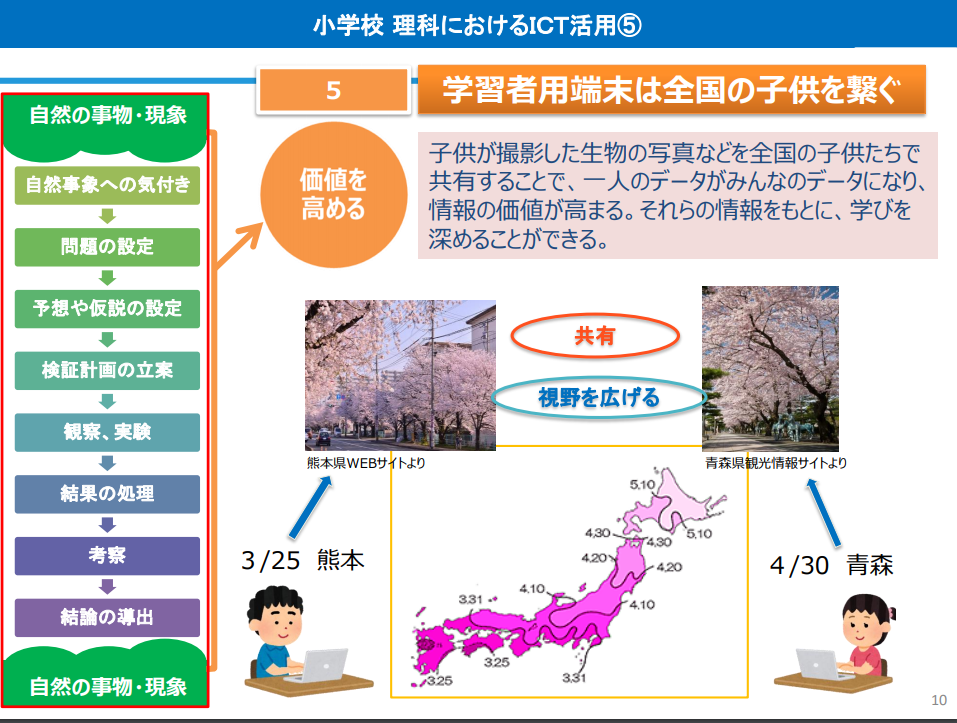

理科では、全国の子ども同士が「桜が満開の写真」を共有することが例として紹介されています。

こういったことは他教科でも出来そうですね。

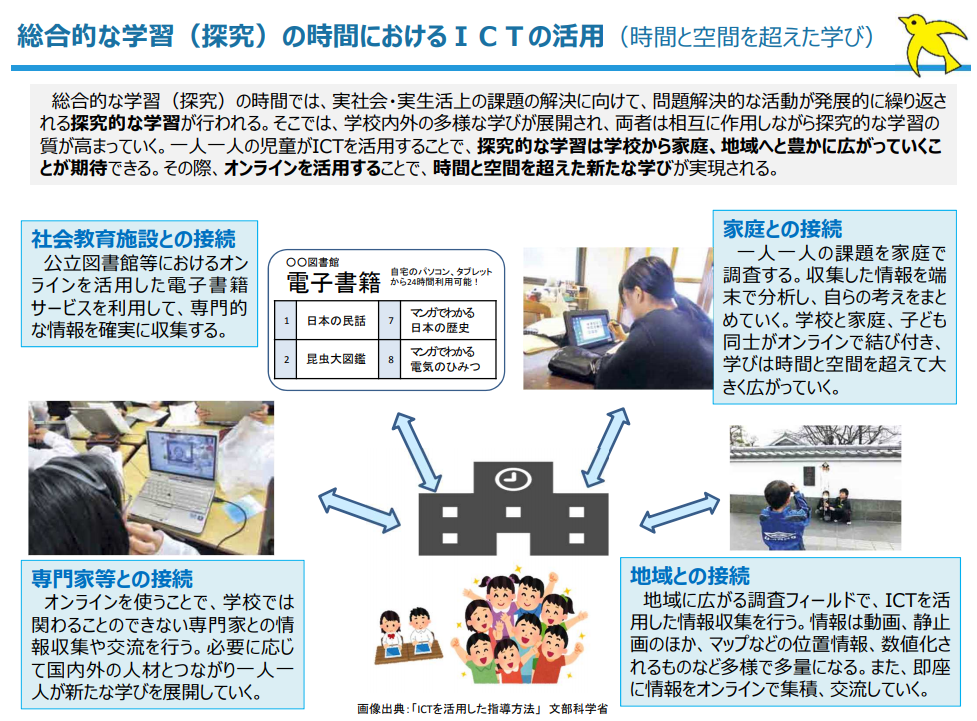

「総合的な学習(探究)の時間」においては「時間と空間を超えた学び」という観点で指摘されています。

(引用)生活科・総合的な学習(探究)の時間の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

5.交流するため

5点目は「交流するため」に使うパターンです。

こちらはクラス内の班活動などの際に「自分の考えを整理して伝え合う」場面で活用することです。

国語科ではこのように紹介されています。

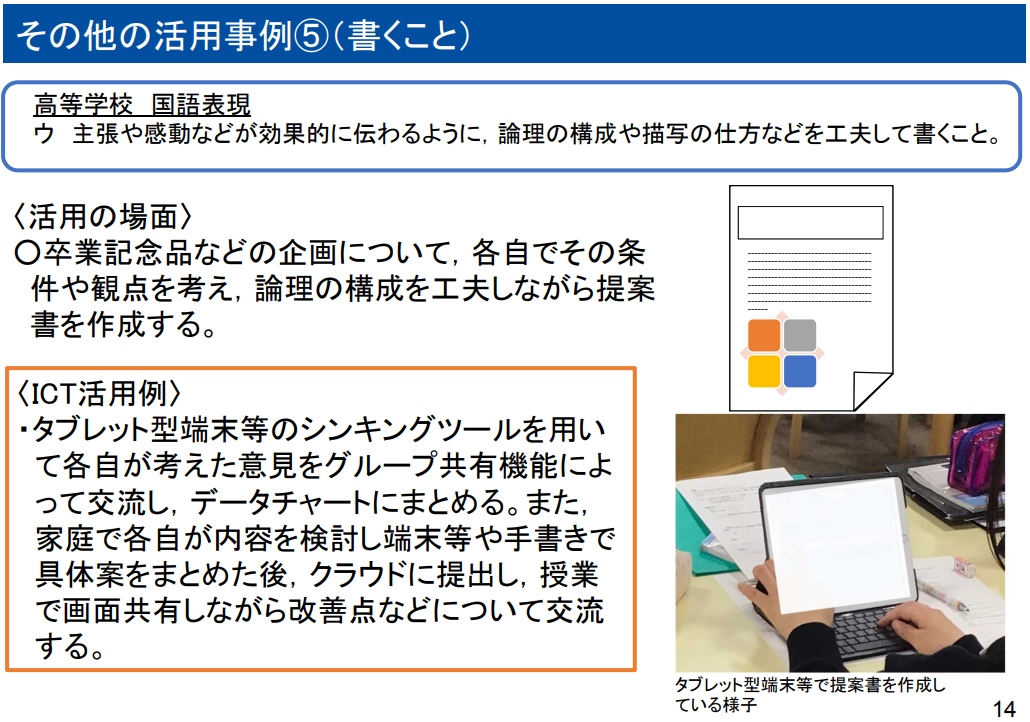

〈ICT活用例〉

・タブレット型端末等のシンキングツールを用いて各自が考えた意見をグループ共有機能によって交流し,データチャートにまとめる。また,家庭で各自が内容を検討し端末等や手書きで具体案をまとめた後,クラウドに提出し,授業で画面共有しながら改善点などについて交流する。

(引用)国語科の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

算数では、子どもたちの解き方を共有して「どちらの考えがいいか」を検討する場面での使用が提案されています。

6.発表するため

6点目は「発表するため」に使うパターンです。

これはどの教科でもイメージしやすいですよね。

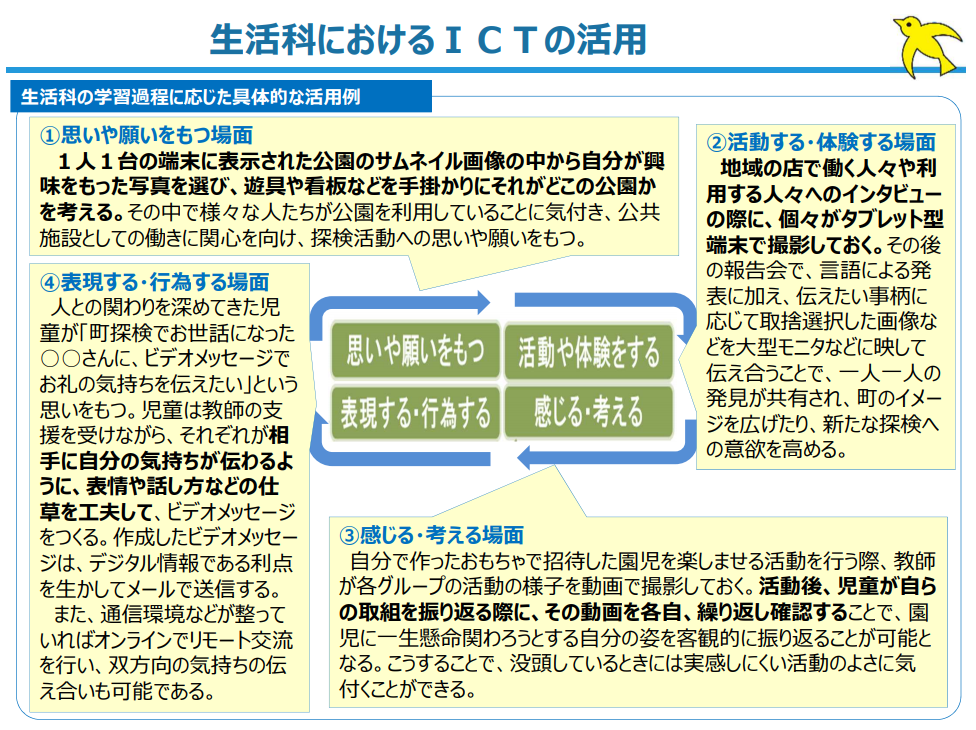

生活科であれば「ビデオメッセージをつくる」などが提案されています。

(引用)生活科・総合的な学習(探究)の時間の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

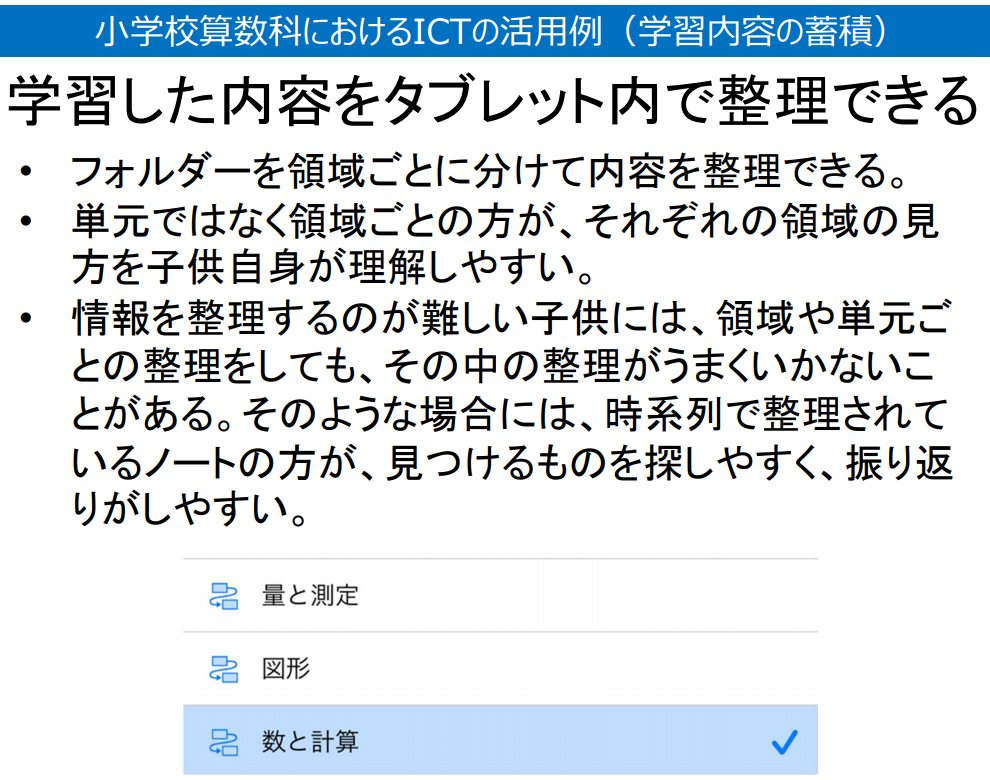

7.学習を蓄積するため

7点目は「学習を蓄積するため」に使うパターンです。

算数だと以下のように書かれています。

(引用)算数・数学科の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

(引用)算数・数学科の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

子ども自身の学びを蓄積することができます。

特に既習事項が次の学びに必要になることが多い、算数・数学などの教科では何冊もの教科書やノートを用意せずに簡単に振り返りできることは多きな強みですね。

7点の「ICTの効果的な活用パターン」のまとめ

最後に振り返っておきましょう。

わたしが考えた7点の「ICTの効果的な活用パターン」は以下の通りです。

- 記録するため

- 基礎的な知識技能を習得するため

- 抽象概念を理解するため

- 距離を無効化するため

- 交流するため

- 発表するため

- 学習を蓄積するため

今回は目的別にまとめましたが、機能・ツール別にまとめることもできそうです。

改めて見ると、わたしたち親世代が子どもの頃の教育とは大きく変化しますね。

もちろんICT活用はメリットばかりではありません。

時として授業を混乱させたり、人を傷つけることもあるでしょう。

しかし、それは包丁でも鉛筆でも同じ。

このようなICT活用が進む教育界で必要なのは、ICTリテラシーを学校に丸投げするのではなく家庭と一緒に育んでいくことが大事なんじゃないかと感じました。

それでは、また。